2025年高考志愿填报避坑指南:专业怎么选、顺序咋填、冷热门值不值?

2025年高考刚过完不久,“志愿填报”又成了搜索热榜上的头号词汇。有网友调侃:“高考是第一场考试,填志愿是第二场考试,错一次,真有可能影响一辈子。”

我填志愿那年,班主任只说一句话:“别选你不了解的学校。”结果我听了,填了个看上去很“高大上”的理工类专业,第一年就开始头秃了……

如果你此刻也卡在志愿选择的十字路口,不妨看看这份2025最新版的志愿填报避坑指南。

一、填志愿前,先问自己三个问题

很多人填志愿是从“查排名”开始,但其实更应该从自己开始。2025年志愿填报,你得先搞明白这三个问题:

我以后想在哪座城市生活?

如果你更喜欢南方气候,却选了哈尔滨,仅靠四年是很难“适应”的;

城市决定你未来的实习机会、人脉圈和生活节奏。

有些专业一旦选了就是“锁死”,大类招生≠好转专业;

医学、法学、建筑类专业转专业门槛很高。

“人工智能火爆”“金融最赚钱”都是别人说的;

你是否愿意连续4年,每天泡在这个专业资料里?

第一轮填报(提前批/军校):6月26日–6月30日

本科一批/二批志愿:7月3日–7月8日

征集志愿填报:各省时间不同,一般在7月中下旬

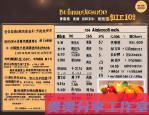

冲:高于你分数线的学校,一般放1-2所(博一博)

稳:和你分数相当的学校,放2-3所(核心阵地)

保:稍低于你分数,但你能接受的院校,1-2所

垫:万一出意外也能录取的保险选择(一般是民办或专科)

AI专业课程难度极高,不是所有人都能扛住“数学+代码+算法”三重暴击;

金融类专业已经开始“饱和”,非985、非本地实习资源优势的学校,就业难度不小;

大健康专业虽然热,但“营养学”“康复医学”“生物工程”方向差异很大,就业口径不同。

农林经济管理(智慧农业发展政策支持)

能源与动力工程(新能源车崛起推动)

心理学(青少年心理健康成为国家重点关注方向)

地理信息科学(与自动驾驶/城市规划深度融合)

近3年就业质量报告:能看出专业出路

导师科研/项目方向:尤其影响考研和保研路径

是否有校企合作/实习基地

在本省是否热门:本地就业容易得多

专业开设时间:新开设=不稳定,慎选

我能不能接受“转专业难”?

我是真的喜欢这个专业,还是听别人说好?

✔ 如果这三个问题你都能自答,那么接下来填志愿就不会慌了。

二、2025年志愿填报时间与平台(别错过报名节点)

根据教育部和各地招生办公布的信息,2025年全国高考志愿填报时间普遍集中在:

所有填报操作都统一通过各地省级教育考试院官网或官方志愿填报系统进行。

⚠注意:各省名称不完全相同,比如北京叫“北京教育考试院志愿系统”,广东叫“普通高校招生志愿填报系统”。

三、平行志愿≠万无一失,2025年“冲稳保垫”还适用吗?

很多家长以为“现在都是平行志愿,怎么填都没事”,这是个大误区。平行志愿的“平行”是针对投档,不是录取顺序。

什么叫“冲稳保垫”?

2025年多数省份仍实行“20个志愿+多轮投档”,但考生总量下降+高水平大学扩招的背景下,出现“捡漏”的机会变少,录取规则更激烈。

▶ 所以“冲稳保垫”依然适用,但要合理控制“冲”的风险,不建议5个志愿都冲清北复交。

四、热门专业不等于好出路,冷门专业也有黄金赛道

2025年,大家都在说“人工智能、数据科学、大健康、金融科技”是热门专业,但:

哪些冷门专业未来有爆发潜力?

✔ 所以,选专业不能只看热度,更要结合就业趋势+个人兴趣+高校师资。

五、985/211到底值不值得冲?“双非”就真的没机会了吗?

关于学校层级,家长最焦虑的就是:“要不要为了名校,放弃感兴趣的专业?”

我的建议很简单:

❝ 如果你能上前50的985,请一定冲。但如果你只能上“边缘985”,不如选一所专业强势的“双非”学校。❞

2025年各大城市都在推进“城市群人才计划”,越来越多“强二线”城市对“双非”毕业生敞开大门。很多用人单位也从“只看学校”转向“实战能力+项目经历”。

所以,不要小看了自己就读的“普通学校”,关键看你这四年怎么用。

六、家长“包办填报”常见的三大错误

“我女儿分数不够好,学医吧,稳定”;

“学计算机吧,男孩子以后好就业”;

“你姐都在这个学校上学,你也去吧,方便!”

这些话,听起来是不是很熟?

2025年志愿填报平台虽然有智能辅助工具,但**“家长误导”仍是退档主因之一**。建议家长与孩子一起研究专业、课程、师资、实习单位,而不是替代选择。

七、如何判断一所学校/专业值不值填?

几个维度你可以自己查:

你也可以搜索:“某大学+专业+知乎/小红书”关键词,看实际在校生怎么说。

八、如果志愿填错了,还有没有补救机会?

可以关注各省的“征集志愿”与“调剂名额”,特别是一些民办本科和特色高职,往往在第二轮开放补报。

但征集志愿大多数是冷门院校或热门学校的边缘专业,录取分不一定低,也可能专业不合心意。

✅ 所以建议:第一次就填准、填稳,别把赌注压在“补救”上。

写在最后:别把志愿当考试的“附属项”

很多人以为“分数够了就能上理想学校”,但现实是——志愿比考试更决定你未来四年的人生路径。

别听“只要学校大就好”的话术,也别太依赖网上的“模拟系统”,多看看真实在读生的经验、多问问学长学姐,多一点主动思考。

愿你不被分数绑架,也不因填志愿后悔。

2025年的你,也许就在为一次“看起来不起眼”的选择,决定着自己的未来轨迹。

本文系原创整理,转载请注明出处。

上一篇

上一篇